Silver Screen: सिनेमा के परदे पर जेल और उस अंधेरे जीवन का सच!

अब वो समय नहीं रहा जब लोग फिल्मों से प्रेरणा लेकर कोई अच्छा काम करते थे या खुद बदल जाते थे! लेकिन, कभी-कभी जब ऐसा होता है तो वो खबर जरूर बन जाता है। अभिषेक बच्चन की फिल्म ‘दसवीं’ भले ही हिट फिल्मों की गिनती में न आए, पर इस फिल्म से प्रेरित होकर आगरा सेंट्रल जेल के 12 कैदियों ने उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा जरूर पास कर ली। कैदियों ने कहा भी कि जेल में इस फिल्म की शूटिंग के बाद उन्हें पढ़ने की प्रेरणा मिली! ‘दसवीं’ में ‘गंगाराम चौधरी’ (अभिषेक बच्चन) ने एक अनपढ़, भ्रष्ट और दिल से देसी नेता की भूमिका निभाई थी, जो जेल में नई चुनौती का सामना करता है और शिक्षित होने की तरफ बढ़ता है। जेल पर बनी यह पहली फिल्म नहीं है। जब से फ़िल्में बनना शुरू हुई, तब से फिल्मों में जेल से जुड़े कई कथानक रचे गए। 2017 में रंजीत तिवारी के निर्देशन में एक कैदी के जीवन पर सच्ची घटना पर बनी ‘लखनऊ सेंट्रल’ में कैदी की मनोदशा को बारीकी से दिखाने की कोशिश हुई थी। इसमें उसकी जेल से भागने की इच्छा और बाद में आया बदलाव दिखाया था। वास्तव में यह फिल्म दर्शकों को परंपरागत जेल की विभीषिका से अलग परिचित भी कराती है। क्योंकि, जेल हमेशा ही फिल्मकारों के लिए रोचक विषय रहा है और दर्शकों के लिए यह रहस्यमय सच है।

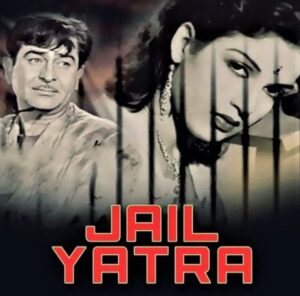

जेल जीवन पर हिंदी में गंभीर फिल्म इक्का-दुक्का ही बनी! अधिकांश फिल्मों में जेल को फेंसी आयटम की तरह ही दिखाया जाता रहा। कभी नायक को जेल में बंद गुंडे पीटते हैं, कभी वो अपने आपको बेगुनाह साबित करने जेल तोड़कर भाग जाता है। कैदियों को जेल में पत्थर तोड़ते दिखाया जाता है, तो कभी वे कोरस स्वर में गाना गाने लगते हैं। फिल्म इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो जेल जीवन को सबसे पहले 1947 में आई फिल्म ‘जेल यात्रा’ में दिखाया गया था। गजानन जागीरदार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राज कपूर और कामिनी कौशल ने मुख्य भूमिका की थी। यह फिल्म राज कपूर के लिए एक ऐसा अनुभव था, जो उनकी कई फिल्मों में अलग रूपों में कई फिल्मों में दिखाई दिया। ‘जेल यात्रा’ नाम से 1981 में भी एक फिल्म बनी, पर वो सफल नहीं हुई। सोहराब मोदी ने भी ‘जेलर’ नाम से 1958 में फिल्म बनाई, जो उनकी ही 1938 में इसी नाम से बनी फिल्म का रीमेक थी। फिल्म में सोहराब मोदी जेलर थे, जिसकी पत्नी एक डॉक्टर के साथ भाग जाती है। उन्होंने दो बार जेलर की भूमिका में खुद को कास्ट किया था। अब रजनीकांत ने अपनी नई फिल्म का नाम ‘जेलर’ रखा है।

इसी तरह की एक फिल्म थी 1957 में वी शांताराम ने ‘दो आंखें बारह हाथ’ बनाई थी। यह फिल्म कैदियों के सुधार पर बनी अभी तक की सबसे अच्छी फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित थी। अंग्रेजी शासनकाल में पुणे के पास की औंध रियासत में वहां के प्रगतिशील शासक ने एक आयरिश मनोवैज्ञानिक को जेल में बंद खतरनाक अपराधियों को खुली जेल में रखकर उन्हें सुधारने का प्रयोग करने की इजाजत दी थी। वी शांताराम ने उसी घटना को अपनी फिल्म ‘दो आंखें बारह हाथ’ का आधार बनाया। इसमें जेल के सुपरिटेंडेंट को कैदियों से अमानवीय व्यवहार करते दिखाया था। जबकि, जेलर आदिनाथ सरल व्यक्ति होता है।

जेलर अपने अधिकारियों से छः सजायाफ्ता अपराधियों को जेल से छोड़ने की अनुमति माँगता है, ताकि वह उन्हें खुले में रखकर उनमें सुधार ला सके। इस प्रयोग के लिए उन्हें अनुमति मिल जाती है और वह हत्या के आरोप में सजा काट रहे छः दुर्दांत कैदियों को अपने साथ ले जाता है। वो उनमें बदलाव भी ले आता है! लेकिन, फिल्म के अंत में कैदियों की सांड के आक्रमण से रक्षा करते हुए जेलर आदिनाथ के प्राण भी चले जाते हैं। यह देखकर इन कैदियों का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वे आदर्श नागरिक की तरह जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। असली सांड से लड़ाई में वी शांताराम की आंखें भी ख़राब हो गई थी!

जेल को केन्द्र में रखकर हिन्दी सिनेमा कारों ने कुछ क्लासिक फिल्में भी दी है। ‘बंदिनी’ (1963 में) बिमल रॉय की अनमोल धरोहर है। इस फिल्म में नूतन और धर्मेन्द्र की भूमिका थी। जेल का एक डॉक्टर एक मुजरिमा के प्यार में पड़ जाता है। बिमल रॉय ने 1963 में फिल्म ‘बंदिनी’ बनाकर जेल में महिला बंदियों की मानसिक हालत और उनके तन्हाई भरे जीवन की कहानी कही थी। उन्होंने फिल्म के जरिए जेल में बंद उम्र कैद की सजा काट रही महिला कैदियों के मजबूत और कमजोर दोनों पक्षों को उजागर किया था। बंगाल में जेलर रहे चारुचंद्र चक्रवर्ती के उपन्यास ‘तामसी’ पर बनी यह फिल्म आज भी अपने शीर्षक के मुताबिक महिला बंदियों की जिंदगी की मार्मिकता को कहने वाली बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म के आशा भोंसले के गाए गाने ‘ओ पंछी प्यारे’ और ‘अब के बरस भेज भैया को बाबुल’ में बंदिनी की त्रासदी का दर्द था, जिसे हाल में बैठा दर्शक भी अपने भीतर तक गहराई से महसूस करता है।

राज खोसला के निर्देशन में 1958 में बनी फिल्म ‘काला पानी’ में देव आनंद एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें एक निरअपराध पिता को जेल के सीखचों से निकालने के लिए एक बेटा कानून से लड़ाई लड़ता है। 1996 में तेलुगु में भी ‘काला पानी’ नाम से फिल्म बनी, पर ये देव आनंद की फिल्म के मुकाबले कमजोर थी। इस फिल्म ने आजादी के दौरान फ्रीडम-फाइटर्स का जेल जीवन दिखाया था कि वे उन्हें कितनी यातनाएं दी जाती थी। इसी तरह प्रकाश झा की फिल्म ‘गंगाजल’ में भी बिहार की भागलपुर जेल में कैदियों की आंखें फोड़ने वाली सच्ची घटना का सजीव चित्रण किया गया था। जबकि, संजय दत्त की बायोपिक ‘संजू’ में जेल की गंदगी को इतने घृणित अंदाज़ में दिखाया गया था कि दर्शकों को उबकाई सी आने लगती है। सलमान खान भी चार फिल्मों में जेल के सीन कर चुके हैं। 2004 में आई फिल्म ‘गर्व’ में सलमान जेल में अपनी कहानी सुनाते नजर आए थे। 2014 की फिल्म ‘जय हो’ में सलमान को एक नेता को मारने के जुर्म में जेल हो जाती है। ‘बजरंगी भाईजान’ में सलमान को पाकिस्तान की जेल में बंद किया जाता है। फिल्म ‘किक’ में सलमान उस समय जेल में बैठे नजर आते जब जैकलीन फर्नांडिस उन्हें पुलिस स्टेशन मिलने आती है। चोर मचाए शोर, सरबजीत, कैदी, कैदी नंबर 911, हवालात और छोटे मियां-बड़े मियां जैसी कई फ़िल्में याद की जा सकती हैं, जिनमें जेल को दर्शाया गया है।

2009 में लीक से हटकर समाज के सच को अपनी फ़िल्मों में पेश करने वाले मधुर भंडारकर ने करीब डेढ़ साल की रिसर्च के बाद फिल्म ‘जेल’ बनाई, जो सच के काफी करीब थी। यह कहानी मध्यम वर्ग के उस नौजवान की थी, जो किसी कारण से जेल में फंस जाता है। पूरी कहानी भीड़ भरी जेल में उसके अनुभवों को दिखाते हुए आगे बढ़ती है। 2017 में आई फिल्म डैडी, लखनऊ सेंट्रल और फिर दाऊद इब्राहिम की बहन पर बनी फिल्म ‘हसीना पारकर’ में भी जेलों को फिर से शहरी चौपालों की जिज्ञासा का विषय बनाया गया था। 1986 में आई सुभाष घई की फिल्म ‘कर्मा’ की मूल कहानी भी जेल पर थी। फिल्म में दिलीप कुमार एक पुलिस अधिकारी और जेल का इंचार्ज है। वह अपराधियों को सुधारने में विश्वास रखता हैं। एक आतंकवादी संगठन के सरगना को गोपनीय रूप से उनकी जेल में रखा जाता है। ऐसे में जब राणा दूर कहीं होता है, सरगना के लोग जेल का पता लगाकर उसे छुड़ा लेते हैं।

फिल्मकारों के लिए जेल सदाबहार विषय रहा है। वे इस बात से आश्वस्त रहते हैं कि जेल खबर बनती है, जनता को खींचती हैं और दर्शकों को भी बांधने में सफल होती हैं। इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता! जेलों के अंदर के हालात को बड़े परदे पर उतारने का एक बड़ा मकसद बॉक्स ऑफिस पर कमाई करना ही रहा है। लेकिन, फिल्म के सेट और असली जेल में बहुत फर्क है। फिल्म निर्माता, निर्देशक बखूबी जानते हैं कि आम आदमी की दिलचस्पी जेलों के जीवन के प्रति हमेशा रही है! वे अपनी इस उत्कंठा को फिल्म के परदे पर देखकर पूरी करते हैं। क्योंकि, यहां कौतूहल है, सींखचों के पीछे परछाई भरे समाज को देखने की उत्सुकता भी है। लेकिन, जरूरी नहीं कि ऐसी फिल्में जेल जीवन की वास्तविकता दिखाती हों! इन फिल्मों का मकसद जेल में भी नायक का नायकत्व कायम रखना होता है! यदि ऐसा नहीं होता तो ‘कालिया’ (1981) में अमिताभ बच्चन जेल में ये डायलॉग नहीं बोलते ‘हम जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है! इस एक डायलॉग बाद दर्शकों को पता लग जाता है कि नायक आगे क्या करने वाला है!

1987 में सुरेन्द्र मोहन ने ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और मिथुन को लेकर ‘हवालात’ नाम से फिल्म बनाई थी ,जिसकी 16 रीलों में से एक चौथाई में भी जेल का नामो-निशान तक नहीं था। ‘जौहर महमूद इन गोवा’ में तो जेल को ससुराल मानकर ‘दो दीवाने दिल के चले हैं, देखो मिल के’ गाते हुए जेल जाते हैं। वैसे तो धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक फिल्मों में भी बंदीगृह दिखाने की परंपरा बरसों से रही है। अत्याचारी राजा या दानव इसका उपयोग करके सीधे-साधे राजा या प्रजा को कैद में डालकर अत्याचार करते हैं। भगवान कृष्ण जन्म पर आधारित लगभग सभी फिल्मों में पौराणिक जेल (कारागृह) को अनिवार्य रूप से दिखाया जाता रहा है। बदले स्वरूप में फिल्मों में यही जेल महज एक प्रसंग बनकर रह गई!