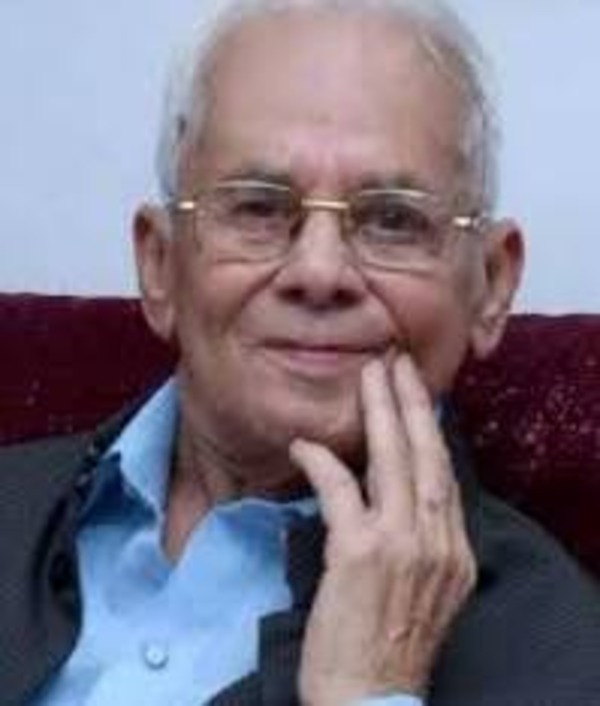

प्रथम पुण्यतिथि: स्मृति शेष: प्रोफेसर (स्व.) शरद पगारे — इतिहास-बोध और वैकल्पिक दृष्टिकोण के शिल्पी

“इतिहास मात्र अतीत का वृतांत नहीं, बल्कि वर्तमान की व्याख्या और भविष्य की चेतना भी होता है।”

— प्रो. शरद पगारे

इस सूक्ति को अपनी शोध दृष्टि, लेखन-संवेदना और वैचारिक प्रतिबद्धता से जीवंत करने वाले प्रोफेसर शरद पगारे भारतीय इतिहास के ऐसे अध्येता और शिल्पी थे, जिन्होंने इतिहास को केवल सत्ता-केंद्रित आख्यान न मानकर, समाज के बहिष्कृत वर्गों की पीड़ा, चेतना और सांस्कृतिक उपस्थिति के रूप में पढ़ा और लिखा। उनकी प्रथम पुण्यतिथि केवल एक श्रद्धांजलि का अवसर नहीं, बल्कि उस वैकल्पिक इतिहास दृष्टि की पुनः पहचान का क्षण है, जिसे उन्होंने अपने शोध, लेखन और शिक्षकीय जीवन में सतत विस्तार दिया।

प्रो. पगारे ने इतिहास को सूखी तिथियों, राजवंशों और युद्धों से परे देखा। उनका मानना था कि भारतीय इतिहास की आत्मा उन वर्गों में बसती है जिन्हें परंपरागत इतिहास लेखन ने दरकिनार कर दिया — स्त्रियाँ, दलित, आदिवासी, ग्रामीण समाज और उपेक्षित भूगोल। उन्होंने इन स्वरों को सहानुभूति के स्तर पर नहीं, बल्कि इतिहास के मूल कथ्य के रूप में प्रतिष्ठित किया।

उनकी पुस्तक ‘भारत का इतिहास: सामाजिक दृष्टि से’ इस विचारधारा का श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें इतिहास को दरबारों की जगह गाँवों और गलियों से पढ़ने की पहल क गई। इसी तरह ‘मध्यकालीन भारत: भ्रम और यथार्थ’ में उन्होंने राष्ट्रवादी और सांप्रदायिक इतिहास लेखन दोनों की सीमाओं की शल्यक्रिया करते हुए एक विवेकपूर्ण, संतुलित और तथ्यपरक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

पगारे किसी वैचारिक खेमेबंदी के इतिहासकार नहीं थे। वे न अंध-राष्ट्रवादी थे, न ही पश्चिमी अनुकरणवाद के समर्थक। उनका आग्रह था कि भारतीय इतिहास को उसकी अपनी ज्ञान-परंपरा, स्मृति-संरचनाओं और दार्शनिक भूमि से समझा जाए। उन्होंने बार-बार इंगित किया कि भारत का अतीत ऑक्सफोर्ड या सोरबोन की निगाहों से नहीं, बल्कि लोक की आँखों से समझा जा सकता है। वे परंपरा के आलोचक थे, पर उसे नष्ट करने के बजाय पुनर्पाठ के पक्षधर थे।

शरद पगारे का व्यक्तित्व एक गंभीर शिक्षक, एक वैचारिक मार्गदर्शक और एक जीवंत संवादी के रूप में याद किया जाता है। वे विश्वविद्यालय की कक्षा को बौद्धिक प्रयोगशाला बना देते थे जहाँ इतिहास केवल पढ़ाया नहीं जाता था, जीया जाता था। उनके छात्रों ने न केवल ऐतिहासिक विषयों को सीखा, बल्कि एक उत्तरदायी नागरिक-बोध भी अर्जित किया।

इतिहासकार के साथ-साथ पगारे एक उत्कृष्ट उपन्यासकार भी थे। उनके ऐतिहासिक उपन्यास — ‘गुलारा बेगम’, ‘बेगम जैनाबादी’, ‘पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी’, ‘रानी अहिल्या’, ‘वैशाली की जनपद कल्याणी आम्रपाली’ — केवल ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक स्मृतियों, स्त्री चेतना और सत्ता के समानांतर प्रतिरोध की संवेदनात्मक कथाएँ हैं। इन उपन्यासों में उन्होंने लोकभाषा, स्त्री दृष्टिकोण और सांस्कृतिक सूक्ष्मताओं का संतुलन साधा।

उनके स्त्री पात्र — गुलारा, जैनाबादी, अहिल्या या आम्रपाली — परंपरा, सत्ता और संघर्ष के बीच अपनी अस्मिता की रक्षा करती हुई, इतिहास के मौन को तोड़ती हैं। इसी के कारण पगारे को हम एक इतिहासकार-कथाशिल्पी के रूप में भी पहचान सकते हैं।

यद्यपि आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कभी-कभी उनके विश्लेषण में लोकगाथाओं पर अत्यधिक विश्वास या निष्कर्षों में रोमान्स का पुट आ जाता था, विशेषकर प्राचीन भारत की सामाजिक संरचनाओं पर। उनकी वर्णनात्मक शैली कभी-कभी अकादमिक पाठकों के लिए चुनौतीपूर्ण लग सकती थी। किंतु इन सीमाओं के बावजूद, उनका लेखन इतिहास को जनमुखी और वैचारिक रूप से समृद्ध बनाने वाला रहा है।

प्रोफेसर पगारे का अवसान केवल एक विद्वान के जाने की घटना नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक इतिहास दृष्टिकोण के प्रकाश-स्तंभ के बुझ जाने जैसा है। किंतु उनकी रचनाएँ, विचार, व्याख्यान और छात्र उन्हें आज भी जीवित रखते हैं। उनके पुत्र सुशीम पगारे, जो स्वयं भी इतिहास अध्ययन और अकादमिक विमर्श के सक्रिय हस्ताक्षर हैं, से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वे अपने पिता की वैचारिक परंपरा को और सघनता से आगे बढ़ाएँगे।

उनकी कृतियाँ थीं — ‘गुलारा बेगम’, ‘बेगम जैनाबादी’, ‘गन्धर्वसेन’, ‘पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी’, ‘उजाले की तलाश’, ‘वैशाली की जनपद कल्याणी आम्रपाली’, ‘When Faith Turned Red’ (उपन्यास); ‘ज़िन्दगी एक सलीब-सी’, ‘नारी के रूप’, ‘दूसरा देवदास’, ‘चन्द्रमुखी का देवदास’, ‘सांध्य तारा’, ‘भारत की श्रेष्ठ ऐतिहासिक प्रेमकथाएँ’ इत्यादि।

उनकी रचनाओं का मराठी, गुजराती, उर्दू, मलयालम और पंजाबी भाषाओं में अनुवाद हुआ। पंजाबी अनुवादक Jagdish Rai Kulrian को उनकी कृति ‘गुलारा बेगम’ के अनुवाद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ‘बेगम जैनाबादी’ का क्षितिज थियेटर ग्रुप, नई दिल्ली द्वारा नाट्य-रूपांतरण और मंचन किया गया।

वे व्यास सम्मान, बालकृष्ण शर्मा नवीन सम्मान, विश्वनाथ सिंह सम्मान, वागीश्वरी पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति सम्मान, साहित्य शिरोमणि सारस्वत सम्मान आदि से सम्मानित हुए।

आज जब इतिहास को ध्रुवीकरण, विमर्श-वंचना और जनविरोधी आख्यानों की ओर मोड़ा जा रहा है, तब पगारे जैसे इतिहासकारों की उपस्थिति और भी मूल्यवान प्रतीत होती है। उनके पहले स्मृति दिवस पर उन्हें केवल स्मरण नहीं, बल्कि उनके अधूरे कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी — एक ऐसा इतिहास लेखन जो सिर्फ विजेताओं का गीत नहीं, बल्कि हारे हुए वंचितों की चीख, आक्रोश और संघर्ष को भी स्थान दे सके।

*राज गोपाल सिंह वर्मा की फेसबुक पोस्ट*