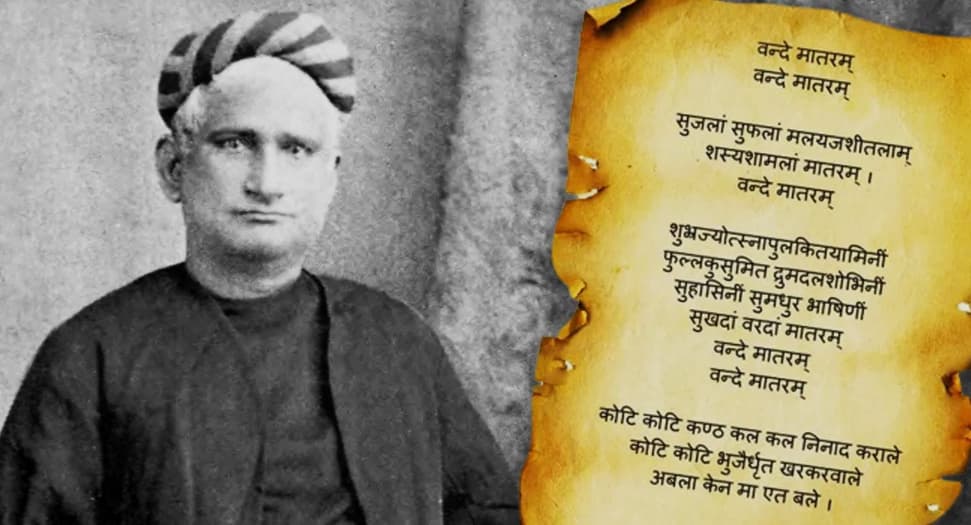

‘वंदे मातरम’ की रचना को 150 साल पूरे हुए!

– सीमा जयंत भिसे

प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र का इतिहास जानना और समझना जरूरी है। यह अनिवार्य भी है और अपरिहार्य भी। कई लोगों को लगता है जो पूर्व में घटित हो गया, उसका पुनः स्मरण आवश्यक नहीं है। लेकिन, जो राष्ट्र अपना इतिहास भूलते हैं, उनका वर्तमान सुदृढ़ नहीं हो सकता। साथ ही उस राष्ट्र का भविष्य भी उज्ज्वल नहीं रहता। इसी तरह ‘वंदे मातरम्’ शब्द मात्र नहीं है, अपितु यह भारत के स्वतंत्रता का स्वर्णिम इतिहास का गवाह भी है। यह बात जिसने समझ ली, उसे भारत की नस पकड़ में आ गई। उसे इस राष्ट्र की समस्या भी समझ में आ सकती हैं।

वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का महामंत्र है। इसीलिए इसे राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त है। ‘वंदे-मातरम’ शब्दों के लिए क्रांतिकारियों ने हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। इन दो शब्दों में राष्ट्र निर्माण करने की क्षमता है। यह केवल क्रांति तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ विस्तृत है। इसमें हमारे संस्कृति के दर्शन, अध्यात्म की अनुभूति और परमार्थ का प्रकाश है। इसमें स्वराज से सुराज्य की ओर जाने का संदेश है।

सन 1875 में यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। जिसे बंगाली और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया था। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। देश में धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा था। क्रिश्चियन मिशनरी मानवीय कार्य के आधार पर गरीबों की सेवा करने के बजाय शिक्षा और चिकित्सा के द्वारा धर्म परिवर्तन कर रहे थे। दूसरी और मुसलमानों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। धर्मांतरण से देश की अखंडता और अस्तित्व को खतरा था।

अलग-अलग माध्यम से हिंदुओं को बांटने का एक सूत्री कार्यक्रम क्रिश्चियन और मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा था। कोई धौंस देकर तो कोई शिक्षा, चिकित्सा की सुविधा देकर। इसलिए हमारे धर्म की, हिंदुओं की रक्षा करना यह प्रश्न केवल आध्यात्मिक नहीं है। यह देश के हिंदुओं के अस्तित्व का प्रश्न है। यह बात उस समय के सभी समाज सुधारक और क्रांतिकारी समझते थे।

अंग्रेजी सत्ता का पदार्पण भारत में होने के बाद मात्र एक शतक में ही भारत की स्थिति दयनीय हो गई। अपनी मातृभूमि की स्थिति एक महामानव से देखी नहीं गई। उनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। यह देखकर उनके हृदय में पीड़ा हुई, उन्होंने सोचा मैं क्या करूं जिससे मेरी मातृभूमि पुनः शक्तिशाली होगी फिर से मातृभूमि को स्वराज प्राप्त होगा।

बंकिमचंद्र ने संस्कृत का गंभीर अध्ययन किया। कालिदास से उन्हें विशेष प्रेम हो गया। उस समय संस्कृत के महापंडित हलधर तर्क चूड़ामणि इस बुद्धिमान विद्यार्थी से मिलने कंठाल पाड़ा आया करते थे। बंकिमचंद्र का संस्कृत, बंगाली और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर अधिकार था। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। कुछ साल तक बंगाल सरकार के सचिव पद पर भी रहे। अंग्रेजों को अपने आप पर बहुत घमंड था। आज भी उनकी काले गोरे में भेद करने की नीति को सारी दुनिया जानती है। बंकिम चंद्र बहुत संतुलित व्यक्ति थे। अंग्रेज अधिकारियों के विरोध में लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे।

एक दिन बंकिमचंद्र कार्यालय का काम समाप्त कर, बग्गी से लौट रहे थे। दरबान पास के रास्ते से बग्गी ले जा रहे थे। जो रास्ता रोज का नहीं था। उस रास्ते पर लेफ्टिनेंट कर्नल डफीन और उनके साथी क्रिकेट खेल रहे थे। अपने सामने से एक भारतीय बग्गी से जा रहा है, यह डफिन को बिल्कुल रास नहीं आया। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसने चालक को गालियां देना शुरू कर दिया। ब्रिटिशों की मानसिकता बंकिम चंद्र जानते थे। वह उतर गए और डफीन को शांत करने का प्रयत्न करने लगे। इसका परिणाम उल्टा हुआ। वो अधिक गुस्सा हो गये और उन्होंने बंकिम जी को धक्का दे दिया। बंकिम जी को काफी चोट आई।

वे घर आए और निश्चय किया कि डफीन को अच्छा सबक सिखाएंगे। दूसरे ही दिन डफिन पर फौजदारी का मुकदमा दाखिल कर दिया। डफीन आग बबूला हो गए और पागल जैसी हरकत करने लगे। उस समय इन गोरे लोगों की तरफ भारतीयों की गर्दन उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। बंकिमचंद्र को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धोंस डपट का सामना करना पड़ा। परंतु वह पर्वत की तरह अविचल थे। डफीन ने बंकिम पर हाथ उठाया, यह देखने वाले कई लोग थे। सारे गवाह डफीन के विरोध में थे। अंत में डफीन ने बिना शर्त लिखित में माफी मांगी। यह बंकिम चंद्र की बड़ी विजय थी।

26 जून 1838 को बंकिमचंद्र चटर्जी का जन्म बंगाल के कंठाल पाड़ा में एक समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ। इनकी मां का नाम दुर्गा सुंदरी और पिता का नाम जादव चंद्र था। बंकिमचंद्र 5 भाई बहनों में से एक चौथे नंबर के थे। पिताजी के कारण ही बंकिमचंद्र जी को ज्योतिष, इंद्रियों की शक्ति, काव्य, संगीत, प्रकृति के प्रति विशेष प्रेम उपजा। आगे उन्होंने एक उपन्यास पिता को समर्पित करते हुए लिखा ‘हिंदू धर्म के मूल तत्व जिनसे मैंने सीखें, वो मेरे आदरणीय पिता को समर्पित!’

बंकिमचंद्र जी ने 27 वर्ष की आयु में ‘दुर्गेश नंदिनी’ नामक उपन्यास लिखा। फिर बंग-दर्शन नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। 1875 में वंदे मातरम यह गीत लिखा। बाद में इसे आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित किया गया। इस उपन्यास ने देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में योगदान दिया। इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का अपमान और उन पर तरह-तरह के अत्याचार। बंकिम चंद्र के वंदे मातरम मंत्र ने देश के स्वतंत्रता संग्राम को नई चेतना से भर दिया। आनंद मठ में जो संघर्ष दिखाया गया वह ऐतिहासिक था। इसकी पृष्ठभूमि पर भी हमें ध्यान देना होगा।

संन्यासियों का आंदोलन इतिहास में प्रसिद्ध है। सन 1762 से 1774 यह इस आंदोलन का कालखंड है, जो बंगाल में घटित हुआ। यह सन्यासी कौन थे? इसका इतिहास में कोई कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। परंतु वारेन हेस्टिंग्स के एक पत्र के अनुसार ये संन्यासी हिंदू थे यह ज्ञात होता है। यह लोग हिंदुस्तान के यायावर थे, जो अत्यंत साहसी तथा अदम्य उत्साही थे। ऐसा इस अंग्रेज का कथन है। सरकारी अहवाल के अनुसार ये संन्यासी तिब्बत के दक्षिण भाग में काबुल से चीन तक फैले पहाड़ी प्रदेश में रहते थे। दूसरे अर्थ में यह पूर्ण प्रदेश उनके आधिपत्य में था। 1772 में पूर्णिया, तिरहुत तथा दिनाजपुर के अंदर घुसकर चढ़ाई की और रंगपुर के पास ब्रिटिश और मुसलमानों की संयुक्त सेना को बड़ी मात दी। वास्तव में संन्यासियों के इस आंदोलन को योग्य नेता मिल जाता, तो ब्रिटिश सरकार को परिणाम कारक चुनौती देने में सक्षम हो सकता था। परंतु उनकी संस्था ज्यादा आगे चल नहीं सकी।

संन्यासियों के इस आंदोलन का उपयोग बंकिम चंद्र ने अपने उपन्यास ‘आनंद मठ’ में उत्कृष्ट रूप से किया। आनंद मठ में चित्रित संतान एवं उनके आंदोलन का वारेन हेस्टिंग्स के विद्रोही संन्यासियों के वर्णन से हूबहू मिलता है। उस समय अंग्रेजों ने अपने तरीके से और मुस्लिमों ने अपने तौर तरीकों से हिंदू प्रजा का जीना दूभर कर दिया था। इस परिस्थिति के प्रतिकार स्वरूप संन्यासियों का आंदोलन हुआ। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित ‘आनंद मठ’ में चित्रित आंदोलन हिंदू संगठनों का है। यह मुस्लिम और अंग्रेज शासकों के द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध भी था, इसे ऐतिहासिक सत्य ही कहा जाना चाहिए।

आनंद मठ की कथावस्तु की पार्श्वभूमि बंगाल की है। अकाल जैसी आपदा के लिए सरकार की लेशमात्र भी सहानुभूति नहीं मिली। यह जानकर पदचिन्ह गांव का एक धनिक महेंद्र अपनी सुस्वरूप पत्नी कल्याणी तथा इकलौती कन्या सुकुमारी को साथ लेकर अपनी विरासत स्वरूप घर त्याग कर बाहर निकल पड़ा। सुकुमारी एक साल की है। उसके लिए दूध की तलाश में महेंद्र, कल्याणी और सुकुमारी को एक कुटिया में छोड़ निकल पड़ता है। इसी का फायदा उठाकर कुछ डाकुओं ने मां बेटी का अपहरण कर लिया। उन्हें मार कर खाने का डाकुओं का इरादा था। उन डाकुओं की आपसी बातचीत अपने नायक की क्रूर हत्या और नरमांस भक्षण की नृशंसता देखकर दिल दहल जाता है। ऐसे हालात बंकिम चंद्र के समय निश्चित ही रहे होंगे। इस बात का अंदाजा कोई भी वाचक आसानी से लगा सकता है। परंतु, एक के बाद एक संकट को कमजोर दिल वाला जब विरोध नहीं कर पाता, तब यह केवल शारीरिक रूप से जीवित रहता है लेकिन मन से वह मर जाता है।