नजरिया/समीक्षा

इंदौर शहर की आम मुस्लिम औरत शाहबानों के जीवन पर आधारित फ़िल्म ” हक़” ,कहानी जज़्बातो से भरी हुई है, दूसरी औरतों के लिए एक मिसाल

नीलम सिंह सूर्यवंशी

सुपर्ण एस. वर्मा द्वारा निर्देशित फ़िल्म हक़, यह फ़िल्म शाहबानों के जीवन पर आधारित है। सुपर्ण वर्मा ने इसका फिल्मांकन बहुत अच्छा किया है, हर एक सीन पर बहुत मेहनत दिखाई देती हैं।यह समय १९६७ से १९८५ तक का ऐरा दिखाया गया है। जिसमें प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत बारीकी से किया गया है। उस समय जैसा बाज़ार होता था, वो सकरी-सकरी सड़कों में भीड़-भाड़, वहीं किसी एक कोने में बँधा हुआ घोड़ा, वो ताँगा गाड़ी, सायकिल रिक्शा, सब्जियों के ठेले, मोलभाव करतीं हुई औरतें और उस समय की कार। सब कुछ हमें उस दौर में ले जानें में कामयाब रहा।

कहानी बहुत अच्छी है और एकदम कसी हुई है। स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी लिखी गई है।

जिस तरह घर में रेडियो की जगह टी.वी. ने ले ली थी, सोफों पर नए कवर लगाए जा रहे थे, और अब्बास मियाँ की ज़िंदगी में भी शाज़िया बानो की जगह सायरा नें ले ली थी।बानों का दिल कई हिस्सों में चूर-चूर हुआ था।

जिस प्यार और मोहब्बत से बानो नें अपने घर में गुलाब की बगिया लगाई थी, उन्हीं गुलज़ार फूलों के सामनें अब्बास मियाँ के तलाक़ के तीन लफ़्ज़ों ने उसका फूलों से भरा हुआ संसार उजाड़ कर रख दिया था।

हाई कोर्ट के प्रांगण में बैठें बच्चों को बानो का पेंसिल पकड़ाना, दर्शकों के मन को बहुत द्रवित कर देता है। बच्चों की ज़िंदगी पर माँ के हक़ की लड़ाई किस हद तक असर करती हैं ।

पिता की मौत के बाद क़ुरान में रखी हुई उनकी चिट्ठी जिसमें लिखा होता “बेटी तुम सही हो”, बानों को यह हौसला देता है कि खुदा तुम्हारें साथ है, यह लड़ाई तुम्हें अंत तक लड़ना है।फ़िल्म में दो बार बानो को क़ुरान पढ़तें हुए दिखाया गया है। जिस एक शब्द “इक्रा” को वो बहुत प्रभावी तरीक़े से अंत में बोलतीं हैं, उसका मतलब- पहलें क़ुरान अच्छें से पढ़, समझ, फिर मज़हब को बचानें की बात कर।

कहानी को बहुत अच्छे तरीक़े से सिलसिलें-वार पिरोया गया है। हर एक संवाद बहुत गहराई से असर डालता हैं। जिसमें आखरी में सुप्रीम कोर्ट में बानों का केस में ख़ुद ही पैरवी करना।सच में औरत को सिर्फ़ औरत से जोड़कर क्यों नहीं देखा जाता है? समाज क्यों “हिंदुस्तानी हो या तुम मुसलमान हो” जैसे सवाल पूछता है?”मुझें भी एक आम हिंदुस्तानी औरत के जैसे इंसाफ़ मिलें।”फ़िल्म में संगीत विशाल मिश्रा ने दिया है, जो मन को मोह लेता है वहीं अरमान ख़ान ने उतनीं ही ख़ूबसूरतीं के साथ सुरों को दिया है।

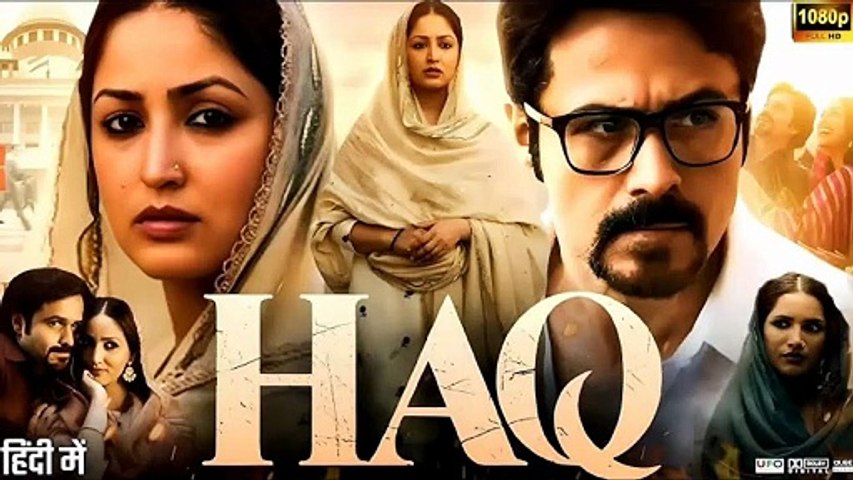

मुख्य भूमिका में हैं यामी गौतम और इमरान हाश्मी। यामी नें फ़िल्म में औरत के उस दर्द को आत्मा के भीतर तक महसूस कराया है जो हमारें समाज की अनगिनत औरतों को हर रोज़ उस दर्द से जूझना पड़ता है। साथ ही चेहरें के हावभाव से यह भी बतानें में कामयाब रहीं—जब उनकीं वक़ील, बेला जैन, उन्हें यह विश्वास दिलाती हैं कि तुम सही हो— और वो उस वक्त आत्मविश्वास से भर जाती है।

वही इमरान ने भी अपने किरदार को बहुत जीवंत बनाकर पर्दे पर उतारा है। चाहे मोहब्बत हो या अहंकार से भरा हुआ आदमी, वह बिना शब्दों के सिर्फ चेहरें के हावभाव से ही महसूस करवानें में कामयाब रहें हैं।

सिनेमाटोग्राफ़ी और कलर ग्रेड भी बहुत अच्छा था, जो दर्शकों को उस माहोल में ले जाने में सफल रहा।

कुल मिलाकर एक अच्छी कहानी के साथ फ़िल्म को पेश किया गया है जो कहीं से भी कमजोर नहीं दिखाई देती है, और दर्शकों को अंत तक बांधे रखतीं हैं।

अब बात फ़िल्म की:

यह फ़िल्म इंदौर शहर की आम मुस्लिम औरत शाहबानों के जीवन पर आधारित है।

शाहबानों का नाम बदलकर शाज़िया बानो कर दिया गया है।

शाज़िया बानो अपने शौहर, जो पेशे से वक़ील रहतें हैं, उनकें साथ बेहद मोहब्बत और ईमानदारी से शादी-शुदा जीवन व्यतीत करती है।

अचानक एक दिन अब्बास मियाँ नें प्रेशर कुकर की तरह अपनी बेगम को भी बदल दिया।

शाज़िया बानो को घर, परिवार, और बच्चों की परवरिश करतें-करतें यह पता ही नहीं चला की कब उनका शौहर उनसें इतनी दूर चला गया। और वो बेगम से “पहली बेगम” बन गई थीं। बच्चों की खातिर शाज़िया ने ये भी बर्दाश्त कर लिया था पर वो भीतर ही भीतर कहीं टूट रही थीं। जब बात इज़्ज़त और आत्मसम्मान की आई तो उसने अब्बास का घर छोड़ दिया।

कभी कभी सिर्फ़ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती है।

फिर शुरू हुई एक लंबी लड़ाई बच्चों के खाना, खर्च और मेंटेनेंस की। शुरू में कुछ महीनों तक तो अब्बास नें दिया, लेकिन बाद में अचानक एक दिन वो भी बंद कर दिया।

तब शाज़िया पहलें मुस्लिम लॉ बोर्ड और बाद में अदालत जाती है।

एक लड़ाई जो एक कमरें से निकलकर मोहल्ले की, फिर मुल्क की, और ना जाने कब मज़हब की लड़ाई बन जाती है।

एक औरत जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शौहर और बच्चों के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती है। जब शौहर झूठ, फ़रेब, और दग़ाबाज़ी करे, तो वह अपनें हक़ के लिए लड़ना भी जानती हैं।

किसी भी मज़हब में दूसरी बीबी को लाना सही नहीं बताया गया है, अगर कोई ऐसा करता है तो यदि कोई विशेष परिस्थिति हो या फिर बीबी की पूरी रजामंदी हो। तब ही संभव होगा।

लेकिन रिश्तों में बेईमानी फरेब के साथ नहीं।

शाज़िया बानो की लड़ाई इन सभी बातों को उजागर करती है, एक औरत कितना सहती है उसमें बच्चों का जीवन तहस नहस हो जाता है, साथ में सामाजिक और मज़हबी दबाव।

पर जब आप सही होते हो और आपके साथ पिता का साया होता है, तो देर से ही सही लेकिन इंसाफ़ ज़रूर मिलता है।

शाज़िया ने यह केस १५ सालों तक कोर्ट में लड़ा। उनकें शौहर नें शरीयत को बचानें की ज़िम्मेदारी अपनें उपर ली थी, लेकिन ख़ुदा का इंसाफ़ भी यही चाहता था, कि जो इंसान अपनीं बेगम और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो मज़हब को क्या बचाएगा।

यह केस आज भी यू.पी.एस.सी. की परीक्षा के लिए पढ़ाया जाता है। इसको आध्यात्मिक भाषा में “लैंडमार्क केस” का दर्जा दिया गया है। यह भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जिसके परिणाम में यह पाया गया की शरीयत, धर्म-ग्रन्थ और कंस्टीट्यूशन, सब के हिसाब से तलाक़ का मतलब एक जैसा ही है।

यह कहानी जज़्बातो से भरी हुई है, जिसमें तमाम दूसरी औरतों के लिए एक मिसाल बनी है और एक नया रास्ता बनाया। वरना भारतीय समाजों में औरतों को सिर्फ़ चुप रहना सिखाया जाता है। लेकिन शाज़िया के पिता नें अपने हक़ के लिए लड़ना सिखाया।

Indore: दम तोड़ चुके शहर की दास्तान