अपनी भाषा अपना विज्ञान:भारतीय काल गणना का विज्ञान

मैंने बचपन में एक बार पापा से पूछा था — “ऐसा क्यों है कि हमारे हिन्दू त्यौहार जैसे होली, दिवाली हर वर्ष अलग अलग तारीखों पर पड़ते है लेकिन स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस हमेशा 26 जनवरी को आते है?”

पापा ने कुछ देर सोचा और कहा कि धार्मिक तिथियों और सेक्युलर तारीखों में अन्तर है क्योंकि हम प्रथक प्रथक कैलेन्डर को मानते हैं।

मेरे मन में कुछ प्रश्न रह गये थे —

“मकर संक्रान्ति” धार्मिक त्यौहार है वह हमेशा 14 जनवरी को ही क्यों पड़ता है?

क्रिसमस ईसाइयों का धार्मिक दिन है वह सदैव 25 दिसम्बर को क्यों मनाया जाता है?

धीरे धीरे बड़े होते होते मैं जानने लगा कि दुनिया भर में प्रचलित तथाकथित सेक्युलर कैलेन्डर जिसको “ग्रिगोरियन” कहते हैं वह दरअसल ईसाईयों का धार्मिक कैलेन्डर है।

इस कैलेण्डर की कमियां मुझे बाद में समझ जाने लगी थी। महीनों के दिन उल्टे पुल्टे बेतरतीब क्यों हैं, कभी 28 या 29 या 30 या 31. नया वर्ष घोर शीतु ऋतु के बीच में क्यों पड़ता है? अन्य कैलेण्डर्स के समान ऋतु चक्र से उसका कोई सामंजस्य क्यों नहीं है? स्कूलों में बच्चों को भारतीय पंचांगों के बारे क्यों नहीं पढ़ाया जाता?

भारतीय हिन्दू पंचांग से मेरा परिचय ठीक ठाक रहा। चैत्र से फागुन तक के बारह महीने, कृष्ण पक्ष, शुक्लपक्ष और विभिन्न तिथियों पर पड़ने वाले त्योंहारों का ज्ञान मुझे रहा और मेडिकल प्रेक्टीस में भी काम आया। मरीजों से उनके रोग की हिस्ट्री लेते समय बहुत से परिवार इन्हीं शब्दों का उपयोग करते है। हमारे साहित्य, गीत आदि में सावन, फागुन जैसे शब्दों के उपयोग को मैं आसानी से रिलेट कर पाता हूँ। मुझे दुःख होता है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले शहरी बच्चें इस सांस्कृतिक धरोहर के ज्ञान से वंचित होते जा रहे हैं।

हमें गर्व होना चाहिये कि भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित होने वाले अनेक कैलेन्डर कितने विज्ञान सम्मत है और ईसाइयों के ग्रिगोरियन कैलेन्डर में कितनी विसंगतियां है। खैर, जो चल गया सो चल गया। उसके ऐतिहासिक, आर्थिक, उपनिवेशवादिक कारण रहे हैं।

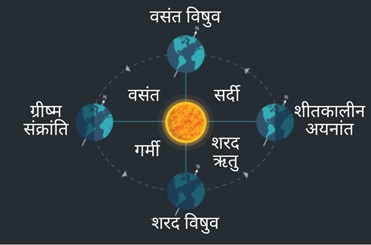

प्रागैतिहासिक काल से मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी आकाश को निहारता रहा है, मौसमों के चक्र को अनुभव करता रहा है। भूमध्य रेखा पर बसने वाले लोगों को बदलते मौसमों का अहसास नहीं होता होगा। लेकिन सभी प्राचीन सभ्यताएं [भारत, मेसोपोटोमिया, यूनान, चीन, मिश्र] उत्तरी गोलार्ध में पनपी जहां ऋतु चक्र होते हैं। दिन और रात की गिनती पहला पाठ रहा होगा। चन्द्रमा की कलाओं का 28-29 दिन का चक्र दूसरा पाठ। 365 दिनों में ऋतु चक्र का पूरा होना तीसरा पाठ।

इसके बाद वैज्ञानिकों की भूमिका शुरू हुई। सूक्ष्म अवलोकन और जटिल गणनाओं के आधार पर कैलेन्डर और पंचांग बनना शुरू हुए।

सबसे आसान होता है सिर्फ़ चन्द्रमा की गतियों को आधार मानकर 29 दिन के महीने की गिनती करना। पूरे 12 महीने के आधार पर वर्ष में 348 दिन हुए। इस्लामिक हिजरी संवत ऐसे ही चलता है। रमजान का महीन और ईद जैसे त्यौहार प्रतिवर्ष 28 दिन जल्दी आते है। उनका मौसम बदलता जाता है। कुछ सालों तक ईद शीत ऋतु में आती है तो कुछ सालों बाद ग्रीष्म ऋतु में। निःसन्देह इसे हम अच्छा कैलेन्डर नहीं कहेंगे।

केवल सूर्य की गति को आधार बनाने वाले Solar कैलेण्डर का इतिहास कुछ अधिक पुराना है। सर्वप्रचलित ग्रिगोरियन कैलेण्डर उसी परम्परा की सफल परिणिति है। जो जीता वही सिकन्दर। इसमें चन्द्रमा की कलाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

इसकी शुरुआत पोप ग्रेगरी XIII ने साल 1582 में की थी। इसके पहले यूरोप में जुलियन कैलेण्डर चलता था जिसे रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने 46 ईसा पूर्व शुरू किया था।

सम्राट के अहंकार के चलते एक महीने का नाम “जुलाई” रखा गया और उसमें 31 दिन हुए। बाद में एक अन्य सम्राट “आगस्टस” ने अपने नाम पर अगस्त रखा और उसमें भी 31 दिन रखे। भला कम कैसे होते?

इस ईसाई कैलेण्डर में वर्षों की गिनती BC और AD में करते है। अनेक शताब्दियों तक BC का अर्थ Before Christ और AD का अर्थ लेटिन में है Anno Domini — मतलब “in the year of the lord” अर्थात् जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से। आधुनिकता और Decolonization के आग्रहों के चलते आजकल BCE (before common era — वर्तमान युग के पहले) और CE (Common era — वर्तमान युग) शब्दावली प्रचलन में है।

बहुप्रचलित ग्रिगोरियन (ईसाई) कैलेण्डर में चन्द्रमा की गतियों के लिये कोई स्थान न होना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ईसाईयों के पहले रोमन सभ्यता थी। उनका गणित कमजोर था। उनके नम्बर कठिन थे। गुणा भाग करना मुश्किल था। दशमलव और भिन्न अर्थात् Fractions की परिकल्पना नहीं थी। ईसाई लोग इसी ग्रीको-रोमन सभ्यता के वंशज थे। सूर्य की गति से उन लोगों ने अनुमान लगाया था कि एक वर्ष में 365 दिन तथा थोड़ा सा अधिक समय होता है लेकिन ठीक ठीक गणना नहीं आती थी।

ईसाइयों के लिये गुड फ्रायडे और ईस्टर सबसे खास दिन थे क्योंकि उनकी मान्यता थी कि इसी दिन जीसस क्राईस्ट पुनर्जीवित [Resurrection] हुए थे। जूलियन कैलेण्डर के चलते यह दिन हर वर्ष खिसकता जाता था। पोप ग्रेगोरी ने संसोधन किया। लीप वर्ष जोड़ा। हर चार वर्ष में फरवरी 29 दिन की रखी। हर सौ वर्ष में लीप – फरवरी पुन: 28 दिन की। सारी मशक्कत इसलिये कि ईस्टर त्यौहार वसन्त विषुव [Spring Equinox] के समीप पड़ने वाली पूर्णिमा के बाद वाले प्रथम रविवार को मनाया जावे। — (Reference 1)

इतने सुधार के बाद भी ग्रिगोरियन कैलेण्डर में Tropical year [सौर वर्ष] की ठीक ठीक गणना [365.2425 दिन] अनेक शताब्दियों तक सम्भव नहीं हो पाई थी। यह कैलेण्डर एक ऐसी घड़ी के समान था जो धीमी चलती है और जिसे हर महीने रीसेट करना पड़ता है। जबकि आर्यभट्ट [पांचवी शताब्दी] ने वर्ष की गणना दशमलव के तीसरे बिन्दु तक कर ली थी।

भारत में तथा अनेक एशियाई देशों में प्रचलित कलैण्डर Luni-Solar है। चन्द्रमा और सूर्य, दोनों की गतियों को समायोजित करते हैं। चीनी पंचांग, जो बौद्ध मतावलंम्बियो द्वारा बनाया गया तथा Persian कैलेण्डर जो पारसियों द्वारा माना जाता है तथा और भी अनेक [थाई, मलय, सिंहली] इसी पद्धति पर आधारित है। इन सब में नव-वर्ष मार्च-अप्रैल में आता है, जब वसन्त होता है, फसल कटती है, फूल आते हैं। किसी भगवान से कोई सम्बन्ध नही। किसी पोप या धर्मगुरु का आदेश नही।

आर्यभट्ट और वराहमिहिर तक की परम्परा में “सूर्य सिद्धन्त” का प्रमाणिक वैज्ञानिक ग्रन्थ रहा है जिसमें सूर्य को केन्द्र माना गया, पृथ्वी को गोलाकार बनाया गया। ज्योतिष का विकास हुआ। गणित की उन्नति हुई। यहां ज्योतिष का सम्बन्ध फलित या भविष्यवाणी से नहीं था।

कैसी विडम्बना है कि शुद्ध साम्प्रदायिक [ईसाई] और घोर अवैज्ञानिक कैलेण्डर को लोग सेक्यूलर मानते है तथा शुद्ध साइन्टिफिक भारतीय पंचांग को हिन्दू कैलेण्डर कह कर नीची निगाह से देखते हैं और उपेक्षा करते हैं।

भारत में पंचांग का प्रचलन है। पांच अंगों वाला समय-मान।

- तिथि – तिथि वह अवधि है, जिसमें चन्द्रमा सूर्य की तुलना में 12° अधिक भ्रमण कर लेता है। इसलिये एक चन्द्रमास में लगभग 29.5 सूर्य-दिन होते हैं। तिथि और सौर दिवस में 1:1 का अनुपात नहीं होता।

- वार (सप्ताह के दिन)

- नक्षत्र – तारामंडल में चन्द्रमा के पथ को 27 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग को नक्षत्र कहा जाता है। चन्द्रमा के पथ पर तारामंडल का 13 अंश 20˚ का एक भाग नक्षत्र है जो तारक समूह की आकृति से चीन्हा जाता है।

- योग – चन्द्रमा और सूर्य दोनों मिलकर जितने समय में एक नक्षत्र के बराबर दूरी (कोण) तय करते हैं उसे योग कहते हैं क्योंकि ये चन्द्रमा और सूर्य की दूरी का योग है।

- करण – एक तिथि का आधा समय करण है।

विभिन्न भारतीय पंचांगों में मास आरंभ की तिथियों में फर्क होने फिर कभी एक हो जाने या अचानक सब बराबर चलने का वैज्ञानिक आधार है।

(1) भारतीय ज्योतिष और पंचांग में सामान्यतः हर जगह पूर्णिमा के ठीक बाद चंद्रमा की कला परिवर्तन के साथ कृष्ण पक्ष से हिंदू माह की शुरुआत होती है। मगर साल की शुरुआत चैत्र मास में अमावस्या के ठीक बाद पूर्णिमा से होती।

कुल मिलाकर कर 15 दिनों का अंतर आता है। ये अंतर हर चार साल में समायोजित होकर पूर्ण हो जाता है।

(2) ध्यान रहे कि शुक्लपक्ष की 15 तिथियों और कृष्णपक्ष की 15 तिथियों को मिलाकर कुल 30 तिथियां मानी गई हैं। वास्तव में चंद्रमा साढ़े 29 दिनों में 30 कलाएं बदल लेता है। इसलिए साल में 365 दिन नहीं बल्कि 364 1/2 होते हैं। ये अंतर चार सालों लीप ईयर में पूर्ण हो जाता है।

(3) उत्तरी और दक्षिण भारत के पंचांगों में इन्हीं कारणों से खासकर सावन मास के आरंभ होने और खत्म होने में 15 दिनों का अंतर आता है।

(4) चूंकि माह का नामकरण सूर्य के खास खास नक्षत्र प्रवेश के अनुसार होता है। अतः हिन्दू तिथि का परिवर्तन सूर्योदय के समय से माना जाता है। रात्रि के 12 बजे से नहीं।

(5) पृथ्वी के हर चार अक्षांस – रेखाओं पर सूर्योदय का समय बदल जाता है। इसलिए हर चार अक्षांस पर तिथि बदलने का समय भी अलग-अलग हो जाता है। यानी जगह-जगह पर सूर्योदय समय अलग -अलग होता है। तदनुसार हर जगह तिथि आरंभ में चार मिनट से 30 मिनट तक का फर्क आ सकता है।

(6) सूर्य के चारों ओर अण्डाकार पथ पर चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ये समय आगे पीछे होकर समायोजित होता रहता है।

(7) कुल मिलाकर चैत्र मास के आरंभ पर, सब एक बिंदु पर एक हो जाते हैं। इसके बाद पुनः धीरे-धीरे अंतर आने लगता है।

(8) इसका अंतर आना और अंतर मिटने का क्रम चलता रहता है।

(9) भारतीय ज्योतिष में न केवल माह, वर्ष की गणना होती है। बल्कि युगों तक की गणना होती है।

(10) समायोजन की दृष्टि से कुछ पर्वों-त्योहार और योगों का आधार चंद्र की कला (तिथि) परिवर्तन है तो कुछ का आधार सूर्य, गुरू शनि आदि नौ ग्रहों की स्थिति अनुसार माना गया है। का राशि परिवर्तन माना गया है।

(11) उदाहरण के लिए अर्ध और पूर्ण कुम्भ मेला (देश के अन्य जगहों में) और सिंहस्थ मेला (उज्जैन में) गुरू ग्रह के राशि प्रवेश के अनुसार मनाया जाता है।

— (Reference 2)

हम ऐसा कई बार सुनते या पढ़ते हैं कि इस वर्ष मानसून देर से आया या जल्दी आया। बार बार सूखा पड़ने की गलत भविष्यवाणी हो जाती है। सचाई तो यह है कि भारतीय कैलेण्डर के महीनों के सन्दर्भ मैं [आषाढ़, सावन] इस प्रकार की विसंगति बिरले ही देखने को मिलती है।

29 दिन के 12 चन्द्रमास मिल कर एक वर्ष में 354 दिवस होते, इसलिये भारतीय हिन्दु पंचांग में प्रत्येक 32 या 33 महीनों के बाद एक अधिक मास (अतिरिक्त महीना, प्राय: श्रावण) या पुरुषोत्तम मास का प्रावधान किया जाता है।

चन्द्रमा के साथ साथ सूर्य की गति को साधने का एक और प्रमाण है “मकर संक्रान्ति” का प्रति वर्ष 14 जनवरी को पड़ना [या 15 जनवरी को यदि लीप वर्ष हो तो] इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर के उत्तरायण हो जाता है। अर्थात् दक्षिण दिशा में अधिकतम की सीमा पर पहुंच कर, वापिस उत्तर दिशा में सरकने लगता है। इसी दिवस पर प्राण त्यागने के लिये इच्छा-मृत्यु वरदान प्राप्त भीष्म पितामह ने छ: माह शर-शय्या पर गुजारे थे।

दरअसल सूरज की गति नहीं होती। केवल आभास होता है। क्योंकि अपनी लम्बवत धुरी पर टेड़ी झुकी हुई धरती के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध हर छ: माह में एक एक बार सूर्य से अपनी दूरी शनै शनै बदलते है।

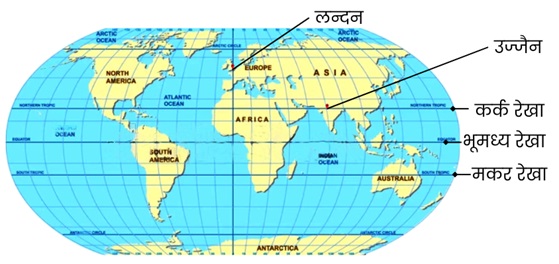

गौर कीजिये कि मकर रेखा [Tropic of Capricorn] भूमध्य रेखा के उतने ही दक्षिण में है जितनी कि कर्क रेखा [Tropic of Cancer] उसके उत्तर में है। उज्जैन (अवन्तिका) में वेधशाला का होना और खगोलविद्या का प्राचीन केन्द्र होना इसीलिये चुना गया था क्योंकि यह कर्क रेखा पर स्थित है।

ठेठ उत्तर में स्थित लन्दन के उपनगर ग्रीनविच (या ग्रीनिच) को शून्य डिग्री का प्राइम – मेरिडियन मानने के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, सिर्फ “जिसकी लाठी उसकी भैंस” है।

भारत में सौर दिवस की गणना सूर्योदय से सूर्योदय तक करी जाती है जो शुभ और अच्छा लगता है, बजाय के अर्धरात्रि के। तिथि का समय बदलता रहता है क्योंकि उसके लिये सूरज और चन्द्रमा दोनों के रिश्तों की गणना होती है। इसलिये हम सुनते है कि आज पूर्णिमा या फलां फलां तिथि पर पर पड़ने फलां फलां त्योहार इतनी बजे शुरु होकर इतनी बजे समाप्त होगा।

हालांकि शुभ-अशुभ चौघड़िया, मुहुर्त, दिशाशूल, फलित ज्योतिष आदि को मैं विज्ञान सम्मत नहीं मानता हूँ। कृपया देखें मेरा एक पुराना निबन्ध [Link]. जिसमें मैने “मिथ्या विज्ञान की पहचान कैसे करें” के बारे में बताया है।

मैं प्राचीन भारतीय विज्ञान पर खूब गर्व करता हूँ। लेकिन हम में से अनेक लोग अति उत्साह में भर कर अन्धभक्त बन जाते हैं, वैज्ञानिक कसौटियों को समझते नही, अतिरंजित दावों और व्याख्याओं पर विश्वास करने लगते हैं, उपहास व निरस्कार का पात्र बनते है, अपने मूल मिशन [राष्ट्र गौरव] को हानि पहुंचाते हैं।

Reference

- Raju CK. Indian calendar: scientific aspects. CK Raju; 2024 Nov 29.

- डॉ. ऋषु, छिंदवाड़ा, म.प्र.

***